一座座高楼拔地而起。 全媒体记者 陈斌 摄

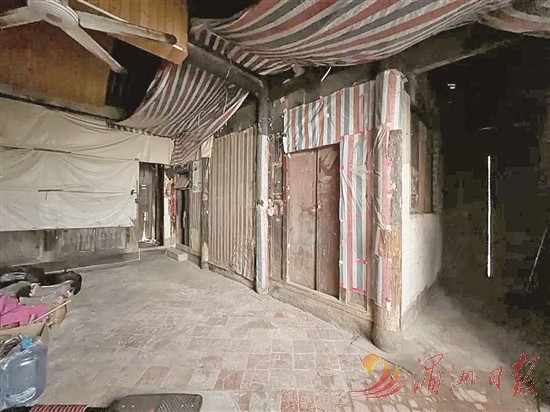

破旧的老屋。 (图片由受访者提供)

□林炳勇

莆田市金融控股有限公司综合管理部经理

盛夏之夜,我独自漫步在修葺一新的兴化府历史文化街区。两边的商铺错落有致,古色古香,就像一个将要出嫁的女子,换了崭新漂亮的妆容。

行至这里的大路街时,看着熟悉又陌生的街道,我不由得想起,30多年前,我的婚房就在这条老街的一座老屋里。

那是1992年,我和妻子喜结良缘。我的妻子是地地道道的城里人,而我则来自新度镇东坝村。彼时,我刚参加工作不久,每月薪资100元左右,想在城里购置一套房子作为婚房,是件遥不可及的事情。眼瞅着就要结婚了,可我的婚房还没个影呢!好在妻子世世代代居住在大路街,她的家人又都在福州工作生活,空余的一座祖宅就成了我们的洞房。

这座祖宅据说建于清朝年间,由一个大厅和四个厢房组成,中间是厅堂,东西两边各二间厢房,南侧有一口天井,莆田民间称这种房子为“四目厅”。上代人已分好了家,妻子娘家分得东边的厢房,上面还有半层阁楼。

老宅历经100多年的风吹雨打,屋漏瓦裂,墙面斑驳,尘埃遍布。经过半个多月清扫、装饰,一间喜庆、温馨、简约的洞房诞生了:大门贴上大红“囍”字,房子中间放了一张崭新的婚床,床边左侧立了一个新购置的组合衣柜,柜子上放了一台彩色电视机;四面墙体从下到上用报纸糊了个遍,推门而入,一股墨香味扑鼻而来。

一场简朴的婚礼过后,我们开始过上了“一屋二人,三餐四季”的小日子。老宅没有厨房,我们就在厅堂过道屋檐下放了一个煤球炉,每天下班后就火急火燎煮饭做菜。

那时,整条大路街没有一户人家有卫生间,家家户户都用马桶。每天,天刚亮,随着一阵清脆的“叮铃铃……”铃声响起,大路街就会传来一阵高亢嘹亮的“女高音”:“倒马桶啦!倒马桶啦!”听到这大路街清晨的第一声吆喝,各家各户将大小不一的马桶一字摆放在街边,成了当时大路街一道独特的“风景线”。

我在大路街蜗居了两年多。随着经济社会的发展,我们的住宅迭代升级。

1994年,为了改善职工住房,我所在的单位发动职工集资建房。

拿到集资房钥匙的那一刻,想到终于拥有一套属于自己的房子,我和妻子兴奋得一整夜都合不上眼。

简单地对新房进行一番装修后,我们就与大路街告别,搬离了百年老宅。集资房共6层,我的新房在第3层,共100多平方米,三房一厅,还有厨房、卫生间、阳台。父母和我们一起居住,我的孩子2岁多,这样,大家都有了自己独立的空间,三代同堂其乐融融。最让我们开心的是,有了卫生间,用上煤气罐,再也不用每天清晨睡眼惺忪地倒马桶、每晚睡前去换煤球了。

这一住,就是10多年。

2006年,莆田建市20多年了。一个个宜居小区建成,配套设施越来越完善。不少同事和朋友陆续换房,搬进了高品质的住宅小区。经过多年的奋斗,我家也有了一定的积蓄,萌生了改善居住环境的想法。于是,我们付了首付,贷了款,购置了一套视野更开阔、采光更充足、环境更优美的商品房。

2010年,在精心装修后,我们全家告别了集资房,搬进了有周边配套、有物业管理、有小区绿化的新房。下班回家,乘电梯直达13楼的家门口,再也不用拖着疲惫的身体、气喘吁吁地爬楼梯了。每天早晨,站在阳台上远眺,天马山的景色如水墨画般展现在眼前,心情格外舒畅。

而今,兴化府历史文化街区建成开街。我常会去逛逛,看看多年前新婚时的洞房,回望自己住房经历,百感交集。

记者聚焦

□全媒体记者 林晓玲

三迁步步高

“从破旧的土木老屋,到需要爬楼梯的职工集资房,再到带电梯的高品质楼房,我家房子的三次蝶变,只是莆田建市40年来普通老百姓人居环境改善、生活质量提升的一个缩影。”谈起这么多年住宅的变迁,林炳勇感慨万千。

“我刚工作的时候,莆田城区面积很小,就是个‘农村版’城市,大多数居民都居住在老宅。我在大路街的洞房蜗居,只能说是‘生存’而不是‘生活’,即使后来搬到集资房居住,但没有绿化,就更别提休闲等生活配套设施了。”林炳勇说,自己是从乡村走出来的,如今有房有车,居住的小区配套完善,生活舒适。而这样从前不敢想象的生活,就是如今很多莆田人的日常。

林炳勇闲暇之余,喜欢四处逛逛。他总是欣喜地发现,市区各处,隔一段时间就能发现新变化:一片片低矮破旧的平房消失了,一座座崭新的高楼拔地而起。

“现在的莆田,从‘农村版’迈向环湾向海、揽山入城的现代化城市,越来越有气质,越来越宜居了。”林炳勇说:“说不定过些年我的房子还能再次迭代升级。”