延寿桥。 全媒体记者 杨怡玲 摄

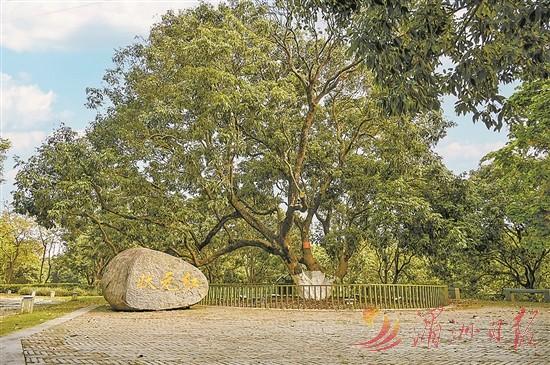

“状元红”古荔树。

□杨金远

中国作家协会会员、莆田市作家协会主席、《一代匠师》编剧

家乡就在离莆田城区5分钟车程的绶溪公园内。上高中时,当时交通极不方便,我们同村的几个同学就天天从家里步行到莆田城内高中上学。一路走下来也就半小时左右。

家乡很美,凡是去过的人都感叹确实是一个风水宝地。有山有水有千年石板桥,有成片成片的荔枝林和橄榄林。家乡还有一条“一”字型排开的百年古街,叫店仔头。说是街,其实全长不过七八十米,宽也不过七八米。十几坎破旧的店面错落有致缀落在街道的一侧,另一侧则是一个古渡口,当年,一艘艘满载水缸等坛坛罐罐的铁皮包的大溪船从木兰溪上游的仙游,泛流而下,每隔个把月就有大水缸运到古街上来卖。村里盛产橄榄,村里人经常用大水缸贮藏橄榄,那样可以保鲜。因此,水缸生意倒是不错。除了运水缸的溪船,渡口上平时停泊着的多是那种运输的木头船,山里人把一担担木头从山里挑到渡口,然后汇集装船,再然后运往涵江塘头烧砖瓦。总之,古渡口几乎天天百舸争流、舟楫塞港。

古渡口、古街,古老且纯朴。整条街更像是一个衣衫褴褛,光着脚丫站在泥土地上的老人,没有一点雕饰。

古街实在太小了,站在街头喊一声,整条街的人几乎都可以听到。然麻雀虽小,却样样齐全,理发店、裁缝店、榨油坊、牙店、小饭店、供销社,等等。每天,还有部分从山里,从沿海赶来卖海产的、卖山货的来到古街,卖完或者没卖完,一到傍晚,他们都得赶回去,第二天再来。因此,别看古街小,却是山珍海味,奇肴野蔌样样都有。上世纪六七十年代物质生活相当匮乏,一家人的柴米油盐酱醋茶,只要几天去古街走一趟,就已经很是奢侈了。

古街显得特别的宁静,听不到商家的吆喝,也没人粗声大嗓。顾客静静地来,买了需要买的又静静地去。日复一日,古往今来,天天如此。现在,这里变成了“绶溪古渡”。

要去古街,必须先经过一座千年石板桥——延寿桥。延寿桥为宋代莆田人李富所建。宋代莆田建桥50座,据说李富一人就建了34座。其中之一就是非常宏伟壮观的延寿桥。延寿桥的桥北,有一棵和延寿桥一样古老沧桑的千年古榕树,根如蟠龙,皮若裂岩,树冠如伞,浓荫蔽日,覆盖面积多达900多平方米。据说李富建桥时,在桥南和桥北以及离桥北不远的地方一共栽了三棵榕树,曰风水树。在我很小的时候,三棵风水树都在,差不多形状,差不多一样大小。一南二北,各呈风姿。可是没过多久,因为大造农田运动,为了那一亩地不到的所谓农田面积,居然把离桥北不远的那棵五个人伸臂都抱不过来的大榕树给砍了。砍下的树杈树丫晒干了当柴禾烧,居然上百户人家半年都没烧完。可见榕树之大。

但毁树造田,天怒人怨!村里人骂声如沸,却最终不了了之,毕竟谁也不敢阻抗造田运动。

如果说离延寿桥北不远的那棵大榕树是人为给砍了的,是人祸。那么,桥南的那棵大榕树则是一夜之间突然间轰然倒地,是天灾。那两天,雨下得特别的大,也不知道老天爷是不是跟桥南的那棵大榕树有仇,一天一夜时间,雨骤风狂,老天爷几乎把天上所有的雨水全部调集过来砸向桥南的这棵大榕树,第二天一早,大家起来时竟然发现桥南的大榕树已经倒了,就像是一个巨人被拦腰截断,痛苦地躺卧在了地上呻吟着。唯一只剩下一截粗大的树干和倒下的树相连着。平时看起来好好的榕树,却原来只有外面的一层皮连着,也就是说,整个树心早已被虫子给掏空了。

风水树倒了,村里人大惊失色,都说这下完了。村里再也出不了什么大官了。我查了查记载,村里自古以来也就没有出过几个像样的什么大官。最大的官也就是民国初闽南靖国军第三旅的旅长杨持平,中国近代民主革命杰出先驱者之一,也是我的族亲。后来被北洋军伐逮捕,在泉州就义,葬于城外筱塘龙脊山。

新中国成立后,村里倒是出了几个官,也都不大,不过县处级。因此,也就不存在风水树倒了,再也出不了什么大官一说。

不过,村里虽然没有出过什么大官,倒是出了几个响当当掷地有声的人物。辛派词人重要代表,宋末文坛领袖刘克庄就是我的乡贤,村里人。刘克庄最后官至龙图阁学士(从三品),也算是一个不大却也不小的官了。当然,刘克庄在史上的留名,不在于他当了什么官,而在于他的诗词在南宋的江湖地位。

值得村里人骄傲的还有两个人。一个是后梁开平四年(910)考中状元的徐寅;另一个是徐寅的七世孙,宋熙宁九年(1076)一举夺魁,成为状元的徐铎。两人也都是我的乡贤,村里人。至今村里还遗留着当年的“状元井”。

壶公山下千钟粟,延寿桥头万卷书。又说到风水树,其实,不管是“归来延寿溪头坐”的徐寅,还是“门外青山皆我有”的刘克庄,他们所处的年代都是在南宋建炎元年(1127)李富建桥并在桥南桥北栽下三棵榕树之前。因此,并不是因为风水树才使得他们名扬天下。从某种意义上说,更多的风水树其实只是一种家乡的人文景观,一种家乡的标志和象征,还有就是远离家乡的游子对家乡的一种浓浓的乡愁和记忆。

记者聚焦

□全媒体记者 黄凌燕

“状元村”赓续文脉

抒写新答卷

6月6日晚上10时21分,中央电视台电视剧频道影视访谈节目《剧说很好看》首播,揭秘当前热播剧《一代匠师》台前幕后不为人知的故事。

作为《一代匠师》编剧,莆籍著名作家杨金远受邀参加,现场讲述该剧主人公廖晞原型、莆田木雕工艺大师廖熙在1915年参加巴拿马万国博览会获金奖,开创中国木雕工艺在世界获奖先河的历史,宣介莆田木雕艺术文化独特魅力。

记者联系杨金远时,他刚完成该档节目录制。从北京回莆时,正值高考来临,“拔得头筹”自是热门话题。他的家乡,地处绶溪公园内的延寿村,就是闻名遐迩的“状元村”。作为著名作家,杨金远笔下的家乡,散发着一种特别的情韵。

巧合的是,芒种时节,由省文旅厅和新华社联合举办的2023“四时福建”(北京)文旅推介活动在京举行。在“四时福建”活动暨首款海报发布仪式上,首款海报以莆田绶溪红荔为主题,“来福建,游绶溪,满园荔香解暑气”邀请海内外游客来莆田旅游。

而今,绶溪真是红了、热了、火了。

溪畔延寿村名人辈出,自唐至清,孕育了3名科举状元、4名进士。载入莆田“文献名邦”史册的有一段佳话,那是中国千年科举史唯一一次“奇迹”:宋熙宁九年(1076),同时举行文举和武举考试,莆田延寿的徐铎和仙游枫亭的薛奕分别夺取文武状元。“一方文武魁天下,万里英雄入彀中。”宋神宗写下诗句赞誉莆田人夺得一科文武两状元。文武状元的故里都是荔枝之乡,后来两家联姻,徐铎以“延寿红”荔枝为聘。因徐铎和薛奕都是状元,后人便把“延寿红”改名为“状元红”。时光悠悠,如今延寿桥旁的“状元红”古荔树,见证莆田科甲鼎盛,成为绶溪公园一道人文景观。

“至今村里还遗留着当年的‘状元井’”,杨金远描述的这口古井是唐代僧人涅槃为徐寅开凿,井面横截一块竖石,把井分为两边。左浊右清,千年不枯。后来徐寅后人徐铎中状元当了吏部尚书,在井的围栏石上刻下“徐井”二字。

留存在杨金远记忆深处的店仔头,原是古渡口。莆田文史专家黄国华介绍,当年徐寅、徐铎、刘克庄等众多学子就是在此渡船进京赶考。由于赶考路途遥远,学子要提早数月出发。

壶公山下千钟粟,延寿桥头万卷书。宋代兴化士子爱书如命。当时,兴化藏书丰富,远近闻名。熟知延寿村的人文历史的黄祖绪说,在宋绍兴年间,藏书家方峻后人方略倾资在延寿桥畔白杜重修先祖创建的“万卷楼”。《莆阳比事》中对“万卷楼”得名有一条注释,说是方略当官发达后,在民间到处寻找书籍收藏,后来家藏一千二笥,就盖起能藏万卷的楼房储存。

建市40年来,延寿村和周边一幢幢新楼拔地而起,延寿溪流经的绶溪公园,是我市“绿心之冠”。荔枝文化、状元文化、莆田二十四景之一的“绶溪钓艇”,还有古桥、古渡、古井、古树、古道、古村等吸引了众多专家学者及游客探古访幽。

随着备受关注、可圈可点的“水上巴士”开通,连接的不仅是城市蜿蜒绵亘的水脉,也串联起莆阳源远流长的文脉。乡韵、乡愁、乡情……一方水土气象盎然。

莆田山水诗画生态韵城冉冉升起,这里已是人气爆棚“打卡地”。自然资源、人文景观交相辉映,高考来了,美丽的“状元村”延寿村又有了特殊的寓意。杨金远祝高考学子金榜题名、前程似锦。