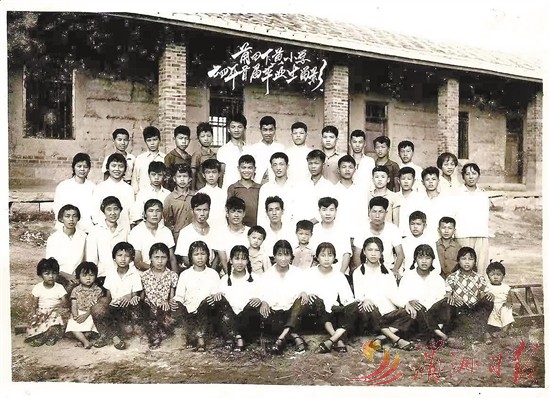

老教师在新更名的校门前展示下黄小学首届毕业生毕业照。

全媒体记者 林罗晓 摄

1974年,下黄小学第一届毕业生在灾后重建的教学楼前拍下的毕业照。

□全媒体记者 黄凌燕

8月28日,城厢区下黄小学更名为“城厢区壶兰实验小学”,成为全市唯一一所以“壶兰”为校名的小学。

学校更名,校徽同步更新。学校副校长方丽萍指着新校徽告诉记者,校徽正面融入“壶山兰水”,突出地域特点。壶山兰水是莆田文献名邦的文化象征,学校朝向壶公山,滨临木兰溪,寄望学生们能在这方水土滋养下,“聪明花开”,成长成才。

凝视着校徽正中央的一栋平房,74岁的下黄老居民郭国贤辨认出那是学校初建的模样。上世纪70年代之前,下黄没有学校,孩子们上学要徒步到邻近的顶墩小学。直到1972年,下黄小学建立,孩子们才能就近上学。

“那年我18岁,下黄小学建成,我前来任教。第一批教师仅有10人,全校5个年级共5个班。我教低年级,全班90人,教的科目涵盖语文、数学、音乐、体育等学科。”俞美凤记忆犹新,“没想到1973年,木兰溪洪水泛滥,冲垮了下黄的防洪堤,也冲毁了建成仅一年的下黄小学”。

“那时学校设施简陋,没有教师宿舍,幸好教师借住在村民家,才幸免于难。”提及过往,俞美凤仍心有余悸。灾情发生后,学校把学生分流到部分村民家中上课。老师们用民居门闸做黑板,学生只有一把椅子,上课时是座椅,写作业时椅子当桌子。放学时,老师们在桥头排成人墙,大手拉小手,接力牵学生过桥。有一次,俞美凤恰好站在岸与桥的交界处,一脚踩空,眼看就要掉进湍急溪流中,是身旁的一位老师及时拉回她。

1974年,重建的学校落成,这批学生终于回到学校。这一年,首届学生毕业,在新教学楼前拍了下黄小学的第一张毕业照。这张见证历史的毕业照,俞美凤珍藏至今。

下黄小学更名揭牌之际,学校收藏了这张珍贵毕业照。记者看到,泛黄的照片上,师生背后一层的教学楼是砖混结构,屋顶、方柱很是崭新。

“学校灾后重建,用碎石垒起4米高的地基。”曾在下黄小学就读、亲历学校风雨的韩金勇,现是城厢区壶兰实验小学副校长。

他说,学校第三次建设,是在上世纪90年代。当时,10多个班级暂时在对面的幼儿园上学,就学条件很是艰苦。

1999年,木兰溪防洪工程开工。2011年,实现两岸防洪堤闭合、洪水归槽,防洪标准提高至50年一遇,彻底结束了莆田主城区“洪水不设防的历史”。

2020年,下黄小学迎来又一次改造。校园扩建后,占地面积1.3万多平方米,开设35个教学班,教职工近百名,其中一级教师28名,学生数量近1700人,是改造前的5倍,学校从基层完全小学一跃成为区直学校。

“学校提档升级,向社区居民征求意见。”下黄社区驻村第一书记徐国贤介绍,曾受木兰溪水患的老居民,小时候在下黄小学上学,年年逃大水。木兰溪治理后,他们的下一代能在宽敞明亮、设备先进的学校里安然就学。

今年恰逢习近平总书记亲自擘画推动木兰溪治理25周年,居民们心怀感恩,许多人提议把木兰溪元素融入校名,让孩子们永远铭记沧桑巨变,珍惜当下,努力学习。因学校面朝壶公山,于是社区就向上级部门提交了建议将城厢区下黄小学更名为“城厢区壶兰实验小学”的报告,获得批准。

新学期开学在即,今年学校更名后,又有200多名新生入学。步入校园,记者看到200米标准环形跑道、100米直跑道、篮球场、排球场等运动场地及配套设施齐全,3栋教学楼挂上新名——向阳楼、逐光楼、追梦楼。

城厢区壶兰实验小学校长陈至斌说,更名是学校发展历程中的一个里程碑。在新的起点上,学校将以向日葵为校园文化,寄望学生扎根木兰溪畔,感恩奋进,向阳而生、逐光而行、追梦不止。

“今昔不同,得益于木兰溪治理,我们住进新式小区,生活安宁,也享受到良好的教育资源。”家住壶兰七境苑小区的韩立新毕业于下黄小学,如今他的孩子就读城厢区壶兰实验小学。小区正对着学校,孩子上学就在家门口。

新闻链接

城厢区教育局副局长吴晨旭表示,学校的更名寄托着感恩,承载着希望。这是办学理念、办学特色的升华。更名后的学校将以更高的标准、更严的要求、更实的举措,深化教育教学改革,办好人民满意的教育,服务民生,树立木兰溪沿岸教育品牌。