▲来自英国的游客麦克在朋友的带领下品尝莆田特色美食。

▲朱美珍每天要站在炒锅前七八个小时烹煮豆浆炒米粉。

一份早餐,就是一座城市的烟火脉搏。

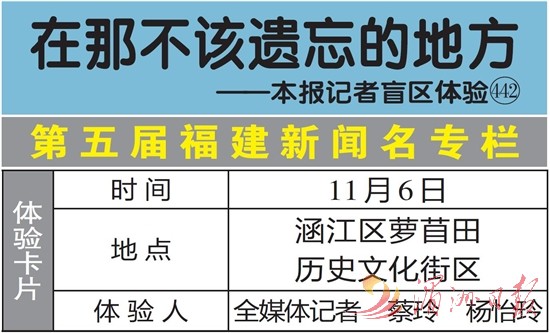

作为涵江老城区的核心,萝苜田历史文化街区纵横交错的逶迤巷子里不仅无声诉说着“商贾鱼盐辐辏”的繁华变迁,还藏着许多美食小店,满蕴着生活韵味和家的归属,熟悉的味道陪伴了一代又一代涵江人。

清晨,老街的老居民们打开家门,在巷子口相遇,相约着到大巷里“阿妹豆浆炒”吃早餐。街坊邻居坐下来,短短交集的时光里,大家吃的是口福,聊的是情怀,几十年如一日。老人们与老店相守相伴,在这一方天地间,感受岁月沉淀的老味道。

“阿妹豆浆炒”的主理人名叫朱美珍,大家都叫她“阿妹”,显得更亲切。今年62岁的她穿着洁白的围裙,站在店门口的炒锅前边烹饪美食,边与食客话家常,开朗的性格使她看起来年轻且有感染力。她的小店在巷子里经营了近30年,因待客有礼、豆浆炒味道独特,生意越做越红火。

朱美珍的丈夫黄培榕说,豆浆炒米粉的关键是豆浆。为了街坊追捧的熟悉味道,无论春夏秋冬,他每天凌晨4时便起床磨豆浆、备辅料,雷打不动。小店对面的一间小屋是他的“主战场”。他把提前浸泡了8个小时的上好黄豆倒入石磨中,加水一点点研磨成浆。我们帮他收集好后,倒入大锅中,打火烧开再转小火熬煮。在这个过程中,我们需要不断搅拌,以防煳锅。“豆浆味道香浓与否,火候很重要。”黄培榕说,火太旺,豆浆虽有焦香但却有苦味,恰到好处才能把豆香激发出来。到上午7时许,4公斤黄豆熬煮出五六锅豆浆。这些豆浆卖完,小店就打烊了。

“今天还是吃老三样?”豆浆到店,就轮到朱美珍上场。她热情询问食客,清楚熟客的喜好。她说的“老三样”,是她的拿手菜:豆浆炒米粉、豆浆、芥蓝炒肉片的5分钟快手菜组合。等炒锅里的油热后,她打入2个鸡蛋煎制打散,舀一杯过滤两遍的豆浆倒入,一沸腾就放入备好的兴化米粉,再撒上调味品和韭菜、豆芽、芹菜,不必翻动,盖上锅盖与鸡蛋、豆浆一起焖煮。还没一会儿,她掀开锅盖,用筷子迅速翻炒,直至豆浆收干,浇上蒜头油后就起锅装碟了,整个过程紧凑熟练。碟子里再搭配上自制咸菜和花生,色彩诱人,口感层次更丰富。

“好吃!好吃!”我们从每天光顾的食客中就能看出“阿妹豆浆炒”的正宗。米粉中吸收了浓浓的豆香和蛋香,一口吃下搅动味蕾,香味在口腔中蔓延。酒香不怕巷子深,这道由简单食材组成的舌尖美味,无形中成了乡愁的一个符号。游子们回乡吃一回,肚子有了“底气”,心也温暖了起来。新加坡莆田餐饮集团创始人方志忠是“阿妹豆浆炒”的老食客,他每次回乡必到小店吃上一份才算回家。他说,豆融为浆,米化成粉,匠心守味,有藏在食材精细处的莆田精神。

去年,央视大型文旅美食文化季播节目《三餐四季》来莆录制,主持人撒贝宁一行兴致勃勃地品尝了朱美珍的豆浆炒米粉后,连声点赞。节目播出后,“阿妹豆浆炒”每天座无虚席。特别到了周末,不少外地游客前来美食打卡。看到像母亲一样用心烹煮的豆浆炒米粉,满满的诚意足以疗愈在外的奔波与辛苦。

当天,我们遇上来自英国的游客麦克。他通过朋友告诉我们,他在抖音短视频上看到萝苜田,中西方结合的红砖大厝非常有特色,豆浆炒、煎粿、江口卤面、煎包等老街美食更成为他不得不来的理由。一口豆浆炒米粉配上一口丝滑豆浆,让他很上头,经济可口的早餐开启他中国之旅的美好一天。