□彭忠富

位于四川西南部的凉山,总给人一种遥远和蛮荒的感觉。因其偏远的地域和古老而独特的文化,对很多人而言这是一个带有神秘色彩的地方。索玛花、查尔瓦、杆杆酒……凡是去过凉山的国人,总是对凉山一些代表性的人、事、物津津乐道。为采访省内对口帮扶干部,我曾经在凉山的甘洛县待了半个月。当我跟彝族朋友围坐在一起,吃着坨坨肉,喝着苦荞酒,听见他们自发地唱着祝酒歌,学着说祝福语“兹莫格尼”,我终于理解了那些从凉山归来者的感叹。

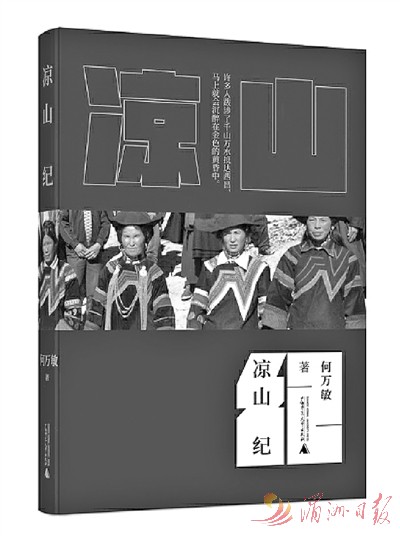

凉山这片热土,走出了吉克隽逸等著名歌手,走出了吉狄马加等知名诗人,也走出了王顺友等感动中国的普通人。凉山,是值得我们关注和书写的,而生活于凉山这块土地上的写作者,则具有这种先天性的优势。因他们生活在彝族人中间,这样的身份,可以让他们写出更加贴近于这块土地和人民的作品来。作为《凉山日报》的高级记者,凉山作家何万敏多年间不断深入彝族聚居区,用图像与文字在《凉山纪》(广西师范大学出版社2021年9月)呈现出了关于凉山的一切。这是一部徐徐展开的非虚构人文地理笔记,一部连接历史与现实的凉山人文史和精神史,不只是凉山的地理风貌,更是关于凉山人的故事。

本书包括“凉山·古道”“甘洛·德布洛莫”等十章,记录了凉山的季候、山河、植被、风俗,从西昌到金沙江,从毕摩文化到彝人之歌。于我而言,最关注的还是关于甘洛县的章节。在何万敏的笔下,我再次神游了甘洛的清溪道和海棠镇。跟何万敏相比,我对于这两个地方的驻留,不过是匆匆一瞥而已。譬如在《走清溪道》这部分,我除了知道清溪古道属于南方丝绸之路的一部分外,还认识了甘洛县坪坝乡的党委书记罗阿木。他25年来一直工作在坪坝乡一带,对当地的山水非常熟悉。尽管“甘洛清溪峡古道”已经被列为全国重点文物保护单位,但由于成天焦虑脱贫攻坚战,他还没有精力去打开发古道的主意。至于海棠镇,除了叙述海棠镇的悠久历史,作者特意谈到了当地望族蒋学尧家的世事变迁,让人不胜唏嘘。

作者以地理作为时空坐标,以具体的人和事来勾画世居族群的历史面貌。他的足迹与历史之道合辙、合股而绞缠,由此托举起扎实、丰满、感人、绵延的叙事。在本书中,他用“历史微观写作”的方式把这方土地跟生活在那里的一个个具体的人联系了起来,通过刻画个体来放大历史的细节,也从一个个寻访者口中的讲述,了解在大山里的他们,作为个体普通却不平凡的生命“踪迹”。何万敏说,他用行走的方式和凉山对话,语言也许粗陋却真挚坦荡。他用凝视的方式和凉山相守相望,避免陌生得互不相认,擦肩而过。诚哉斯言。

其实历史是看不见的,历史可能只为现实留下了一个地名,一个渡口,一条山道,一个让人费解的山……尽力打捞藏匿于其中的秘密,就是复活一段鲜活的历史。何万敏用文学将凉山独特的地理与文化表达出来,其笔下的凉山磅礴大气,悠远深沉。这是大地的书写,更是大地的咏叹。