□李峻

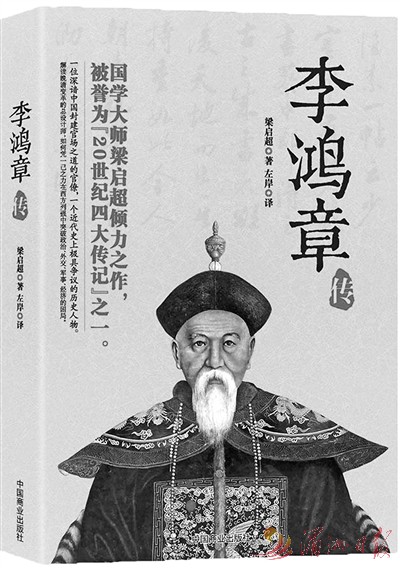

《李鸿章传》有独特之处:一是本书写成于李鸿章去世之后仅一个多月的时间,堪称最早研究李鸿章的著作。作者是与李鸿章同时代、见识远超众人的梁启超,其感受之深刻、评论之到位、文采之斐然非后人可比;二是全书以文言文写就,并未采取中国传统传记“类皆记事,不下论赞”的写作模式,而是“全仿西人传记之体,载述李鸿章一生行事,而加以论断,使后之读者,知其为人”,开一代传记写作之新风,成为人物传记的典范之作;三是梁启超虽与李鸿章“于政治上为公敌,于私交亦泛泛不深”,但他却不主观臆断、不讴歌标榜,时刻秉承“公平之心”来客观评述李鸿章在历史地位、所处背景、军事外交等方面的功过是非,使人阅后深思、受益良多。

李鸿章是晚清洋务运动的领军者,而梁启超则是维新运动的发起人之一;如果将洋务运动视为“经济改革”,维新运动则是“政治改革”。甲午战争的失败标志着不触动政治体制的经济改革走向终结,而维新运动则恰恰迸发于此时。因此,对于梁启超而言,李鸿章是探索者,是先行者,也是不同政见者。但秉着对客观历史的尊重和对当局之人的理解,梁启超在《李鸿章传》中发出了“敬李之才、惜李之识、悲李之遇”的感慨,为读者还原了一个“人味十足”的李鸿章,颇有点惺惺相惜的感觉。

身为中兴四大名臣之一的李鸿章,其一生毁誉参半,褒贬不一。用他自己的话来说,就是“少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务”,在鼎盛时期“坐镇北洋,遥执朝廷”。他推动了中国现代化的进程,为民族工业的发展作出了贡献;但也因为所签订的不平等条约被人们所误解、诟病,留下千古骂名。在《李鸿章传》之开章,梁启超以一声顿喝“天下惟庸人无咎无誉”,揭开了评述李鸿章一生功过的序幕。他从“李鸿章之位置”“李鸿章未达以前及其时中国之形势”“兵家之李鸿章”“洋务时代之李鸿章”“中日战争时代之李鸿章”“外交家之李鸿章”“投闲时代之李鸿章”“李鸿章之末路”等几个主要阶段和方面,以洋洋洒洒六万字,对李鸿章的一生进行了深入解读。全书夹叙夹议,其中评论尤为精彩。每一事提及成败,必以李鸿章当时所处的实境,分析他的行为决策;而不以简单成败论,力求客观公正。及至甲午战败,是为李鸿章个人名誉之转折点:“当中日战事之际,李鸿章以一身为万矢之的,几于身无完肤,人皆欲杀”。而梁启超颇有英雄相惜之感:“彼苍者天,前之所以宠此人者何以如是其优,后之所以厄此人者何以如是其酷?吾泚笔至此,不禁废书而叹也。”悲戚之情,由是可知。

《李鸿章传》一书,除了讲述传主的生平外,最让人印象深刻的是梁启超散见于书中的诸多评论,入木三分、发人深省。如梁启超对甲午海战之败,说李鸿章乃“以一人敌一国”,岂能不败?他“只知道有军事,不知道有民政;只知道有外交,不知道有内政;只知道有朝廷,却不知道有国民。”这正是对当时士大夫阶层局限性鞭辟入里的针砭。对其外交,梁启超如是评价:“李鸿章之外交术,在中国诚为第一流矣,而置之世界,则瞠乎其后也。”弱国无外交,纵使李鸿章乃当时清廷之翘楚,又能如何?梁启超评论其外交手腕:“专以联某国制某国为主”,而所谓“联”,也只是临时抱佛脚而已,反受制于人,最后自食其果。但对于李的所作所为,作者却“多为解免之言,颇与俗论异同”。如李鸿章签订《马关条约》后,世人皆骂李为秦桧、张邦昌,对此,梁启超指出:“盍思使彼辈处李之地位,其结局又将如何矣?”梁启超认为,李鸿章“不学无术、不敢破格,是他的短处。不辞劳苦、不怕诽谤,是他的长处”。李鸿章以进士之身晋级官场,何为“不学无术”?梁启超之意,原是说李鸿章“不敢破格”,其所倾注心血的洋务,不过是为大清腐朽政权的缝缝补补,其“不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本源”乃真“不学无术”也!在书中,梁启超对李鸿章作了这样的总结:“要而论之,李鸿章有才气而无学识之人也,有阅历而无血性之人也。”因而,他是一个“为时势所造之英雄,非造时势之英雄也”。这种不存私见、褒贬分明、理智客观的评价,体现了一位大家的史德与公心,给人耳目一新的阅读感受。

梁启超写《李鸿章传》时,正好29岁,大好年华,却已流亡日本、孤悬海外三年。在我看来,他写李鸿章除了去点评一名政敌外,更主要的目的是借由李鸿章的一生,表达自己对晚清历史的见解、对洋务运动和维新运动的看法、对大清王朝腐败没落的一种悲愤。他其实是借李鸿章的故事,抒发自己的胸臆。但值得肯定的是,虽然梁启超与李鸿章的政见不同,但没有将李鸿章描述成为一个大奸大恶的权臣,而给予了许多正面的评价,甚至感叹:“吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇”,体现了流亡臣子难以抑制的孤愤。也正是这种大历史观,使此书更具有可读性。

年少不知李鸿章,而今方识真中堂。要了解近代中国史,李鸿章是一个不可绕过的人物。他从一名“一万年来谁著史,三千里外欲封侯”的意气少年,到晚年自嘲“一生风雨裱糊匠”的寂寞无奈,从某种意义上说,他的个人史就是一段家国史。读《李鸿章传》,从一代鸿儒梁启超的视角出发,看看当时的社会精英是如何看待李鸿章,如何看待他行为决断背后的原因和动机,或许能够帮助我们进一步读懂晚清四十年那段跌宕起伏的历史。