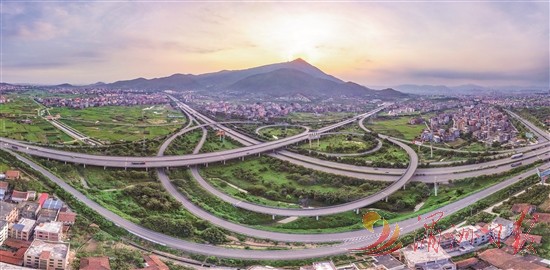

航拍下的荔港大道立交桥

高速路互通口

联十一线涵江互通口

新度立交桥互通

湄洲岛客运轮渡码头

秩序井然的市区交通路网

公路和铁路跨越山海,在莆阳大地上穿针引线,将天堑变坦途;现代化海港吹响号角,朝着“通江达海战略港城”的目标昂然奋进,为莆田拓宽连通世界、扬帆海丝的航线;“四好农村路”连接千家万户,致富奔小康的“快车道”修到农民的心坎上……

大道如虹踏歌行,纵横通衢天地新。莆田建市40年以来,几代交通人“逢山开路”“遇水架桥”,莆田交通运输系统逆势而上、奋勇拼搏,加快构建对外连接“大动脉”、对内畅通“毛细血管”,持续推动莆田交通“由通向畅,由畅向优”跃升,为社会经济增长和群众幸福出行铺就“发展之路”。

唯有踔厉奋发、笃行不怠,方能不负人民、不负时代。“站在新的历史起点,莆田市交通运输部门将秉承‘建设人民满意交通’理念,树牢交通运输‘先行官’责任,紧紧围绕交通强省建设,持续优化综合立体交通网络,加快构建‘内畅外联’交通格局,扎实推进交通基础设施建设向智能化、网络化发展,为奋力答好谱写中国式现代化福建篇章的莆田答卷贡献交通力量。”市交通运输局局长谢燕武说道。

道如琴弦,演奏着一曲曲发展的乐章;路似丝带,舞动着一个个富裕的节拍。在这里,让我们驻足欣赏莆田交通腾飞的身影,聆听莆田交通奔跑的声音。

>>> 高质量路网畅通经济动脉。40年大发展,莆田交通建设可谓一日千里,日新月异。1983年,我市共有公路总里程1088.6公里,公路密度28.25公里/百平方公里,全市无高速公路。如今,公路总里程达6549.3公里,公路密度达169.99公里/百平方公里,居全省第二,相比1983年,公路里程、公路密度均增长了6倍。

县县通高速、镇镇有干线,综合立体公路网络日益完善。我市在全省率先建成“两纵两横”,通车里程达263.35公里,建成20个互通出口、6个服务区、5个枢纽互通、6个高速出境通道,主要港口各有1条高速公路干道向腹地辐射,实现了除海岛外的所有县区行政中心15分钟内、绝大多数乡镇30分钟内通达高速的快捷“交通圈”,大大改善了我市交通条件,适应交通量迅速增长的需要,满足人民对舒适快捷安全交通的要求。目前已形成“三纵一横三联”普通国省干线骨架网,建成S211(联一线)涵江段、涵港大道荔城段、秀屿段、S211(联一线)石城至湖东段、埭头通港公路、平海疏港、S310(联二线)游洋天马西苑凤顶段、纵三线仙游段等路段,普通国省道通车里程513.562公里,二级及以上公路通车里程达440.92公里,占比提升到84.1%,高于全省平均水平。

>>> 现代化港口强势崛起。莆田因港设市、因海而兴、拓海而荣,湄洲湾、兴化湾、平海湾“三湾环绕”,发展港海经济基础坚实,优势突出。天然的良港条件、“海上丝绸之路”重要起点城市的地理区位,为莆田打开一扇连通世界的窗口。经过40年的发展,已和43个国家和地区的53个港口实现了通航。

当前,全市港口已建成千吨级以上生产性泊位20个(含万吨级以上泊位14个),吞吐能力6584万吨(含集装箱4万TEU)。其中,建成罗屿9号40万吨散货码头,成为全省首个、全国第6个满足世界最大40万吨矿石船靠泊接卸要求的码头。湄洲湾港加快建设台湾大宗散货接卸中转基地,依托罗屿40万吨级散货码头,已成为大陆对台铁矿石中转最大港。

找准发展方向,做足海洋文章。莆田正立足天然禀赋,围绕打造“东南大中散货枢纽港、海西产业集群工业港、世界妈祖文化旅游港”的目标,全力建设“通江达海战略港城”。

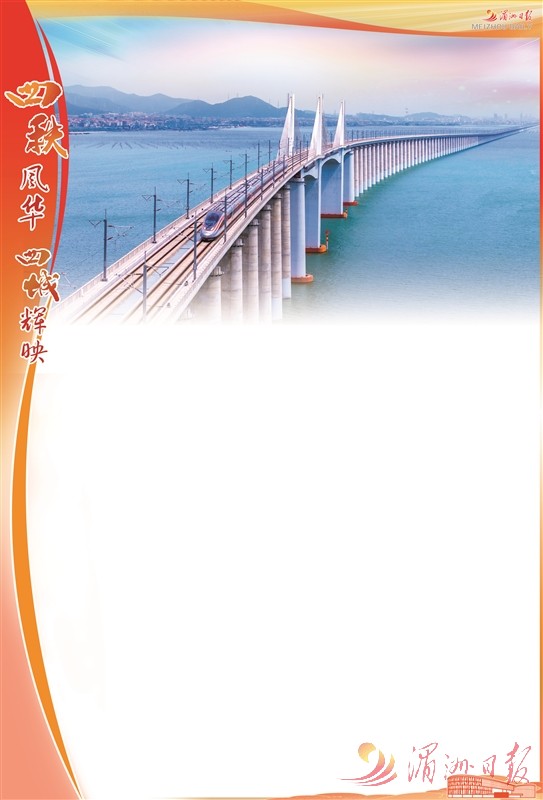

>>> 铁路交通飞速发展。铁路客货运系统基本形成,实现从“零”起步的跨越式发展。2010年,福厦铁路建成通车,结束了我市“地无寸铁”的历史。2013年9月26日,向莆铁路正式开通运营,成为我省连接中部和内陆腹地运量最大、标准最高、最便捷的客货兼营的国家一级快速铁路干线。向莆铁路开通后,湄洲湾港口腹地延伸至江西、湖南、湖北等内陆省份,莆田市成为福建中西部和江西地区最近的出海口,开启了与中西部“港铁联运”的新纪元。

当前,向莆铁路、湄洲湾港口铁路相继建成通车,形成“两横一纵一支线”铁路网络,铁路总里程达到190公里。新开通福厦铁路莆田段,长47.47公里,与福州厦门可形成半小时通勤圈,带动城际区域协同发展,跨区域“同城时代”即将到来。

>>> “四好农村路”振兴乡村。多年来,我市出台一系列政策措施,持续推进通乡镇、建制村公路提级改造,连通完善县乡路网,实现县、乡公路由“树状”向“网状”转化,构筑“四通八达的“毛细血管网”。

农村公路如同一条条奔流不息的血脉,为新农村建设带来了勃勃生机。如今,我市农村公路总里程达5774公里,基本形成“通达通畅、干支相连、承接县域、服务农村”的网络。一条条“经济路”“出口路”“致富路”的贯通,引发了乡村巨变,促进了城乡经济相融,为农村带去了人气、财气,为党在基层凝聚了民心,具备条件的建制村百分之百通了客车,村民“抬脚上客车”已经从愿景变为现实。

我市交通综合运输网络日益完善,进一步促进了运输服务综合水平不断提升,交通运输成为人民群众获得感最强的领域之一。

>>> “城乡公交客运一体化”惠及百姓。交通运输联系千家万户、服务基层群众,是一项重要的民生工程。40年来,市民出行方式更加多样化、便捷化、智慧化。我市通过农村客运公交化改造、延伸农村线路、开通或优化公交、预约班车或网约车等多种形式保障建制村通车。开通公交线路177条,运营线路总长度达到3623.44公里,公交线路基本覆盖到中心城区的各个功能区及54个街道(乡镇)和各工业园区。

目前,莆田市公交车已全部支持一卡通刷卡、微信和支付扫码等多种支付方式,实现公交移动支付便捷乘车。同时,通过“莆田智慧行”微信公众号、掌上公交App等可实时查询公交线路、停靠站点、发车时刻、到站时间等信息,让出行更便捷。此外,2019年,莆田市在福建省首创建设50座农村公交换乘站,有效解决农村群众出行“最后一公里”的难题。

>>> 水路运输能力持续完善提升。为了破解偏远地区的交通难题,近几年,我市实施“百千万工程”——百人以上岛屿建成陆岛交通码头;千人以上岛屿开通班轮、建成码头管理房(候船室);万人以上岛屿开通岛内客运班车。秀屿区作为海岛数量最多的区域,实施“海岛交通便民工程”,新建大码头、购买大渡轮、开通环岛路、引进规范化轮渡管理。陆岛码头基础设施不断完善,不仅让海岛群众出行更加安全、便捷,也使海岛的海洋经济得以长足发展,鲍鱼养殖业及鲍鱼养殖带动的鲍鱼育苗、养殖饲料等产业链的延伸,海带、龙须菜、紫菜等大宗传统养殖效益大幅增长,增加了农民收入,大大推动了海岛旅游业的发展。

如今,全市已建成陆岛交通码头31个,泊位41个,基本实现了海岛交通“5个100%”。现有船舶60艘,其中客运船舶18艘,石南轮渡4艘,忠湄轮渡14艘,共有2351个客位。海岛交通运输能力全面提升,让海岛居民“乘上平安船、坐上安全车、走上便捷路”。

>>> 网约车市场发展平稳有序。随着网约车行业的迅速发展,我市坚持以服务为导向,聚焦高质量发展目标,紧密结合民生需求,加快推进运输行业转型升级,优化营商环境服务产业发展,不断推进运输服务工作再上新的台阶。截至今年10月,全市现有登记在册的网约车平台企业12家,共有5762辆车辆取得《网约车运输证》,21324人取得《网约车驾驶员证》,网约车行业发展整体平稳有序,群众出行更加方便。

>>> 交通物流体系提档增速。主动对接相关部门,补齐项目短板,拓展交通运输新业态,推进栢合冷链物流园、福建永创物流园等项目加快建设,推动莆头作业区物流仓库竣工投产。同时,莆田市7个县区(管委会)依托物流园、物流快递分拨中心等建立了县级农村物流中心,覆盖率达100%。除此之外,充分发挥城乡交通运输一体化、货运和邮政快递的资源优势,开展交邮合作,畅通农产品和消费品双向流通。

风劲潮涌,自当扬帆破浪;任重道远,更需策马加鞭。当前正处于交通建设大发展的机遇期,莆田交通人将以“当表率、做示范、走在前”的果敢担当,在交通强省建设中展现新担当、作出新贡献,向着“人享其行、物畅其流”的美好愿景阔步向前。

文 / 陈海容

图 / 蔡 昊 陈 斌