□易振环

端午插艾草,是老家一直沿袭的习俗。

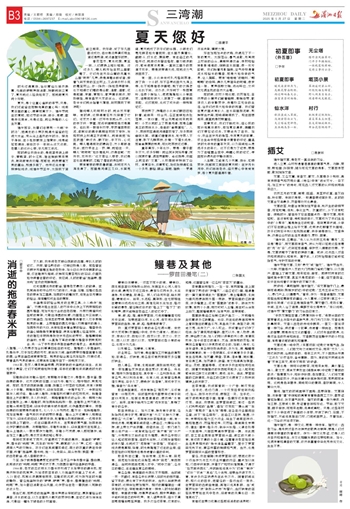

进入立夏,山村弥漫着湿漉漉的青草气息。沟畔、荒坡、野地里、阡陌旁,随处可见艾草的身影。艾草翠绿葱郁,散发阵阵艾香。

艾草,又名艾蒿,有香艾、蕲艾、灸草等多个别称,具有独特香气和药用价值。《诗经》中有“彼采艾兮,一日不见,如三岁兮”的诗句,可见古人对艾草的认识和利用由来已久。

农历五月的艾草,鲜嫩、旺盛。其茎秆修直,呈灰白色,叶似菊。走到它身旁,一股清香便迎面扑来。此时的艾草含艾油最多,药香等功效也最佳。

艾草的茎、叶都含有挥发性芳香油,所产生的奇特芳香,可驱蚊蝇、虫蚁,净化空气。孩童时代,乡下没有蚊香。傍晚时分,曾祖母不忘在屋里点燃一捆干艾草,用来驱蚊。在没有蚊香、电蚊拍的年代,艾草成为了我们生活中的“小帮手”,算是原生态的蚊香。每到夏季夜间,乡亲们不忘在晒谷埕上烧干艾草,边乘凉边聊着家长里短。孩子们则忘乎所以地玩捉迷藏、丢手绢等游戏。艾香袅袅,仿佛让山村的生活变得简约、素朴、惬意。

“端午到,五毒出。”先人认为农历五月是“毒月”,五日是“毒日”,而艾草因有香气,被认为可以驱赶这些有毒的“月”与“日”,达到驱邪避瘟、保护家人健康的效果。于是,艾草被赋予了辟邪的神奇力量。或许,这与古人对自然和疾病的认知有关。基于此,人们开始相信它能够驱除邪气,守护家庭的安康。

端午节挂艾草,又称“悬艾”或“插艾”。端午节当天,一大早,村里每户人家的大门两侧门缝或门楣处,以及窗户,都插上了鲜艾草,用来驱虫、辟邪。即使村民有时仅插或挂半根艾草,甚至只是尾部的一小截,但艾香四溢,似乎在诉说着它与端午的不解之缘。

民谚说:“清明插柳,端午插艾。”将艾草插于门上,最早可追溯到《荆楚岁时记》中的记载:“五月五日采艾以为人,悬门户上,以禳毒气。”看来,作为一株普通植物,艾草却担当起驱毒辟邪的重任,令人喜爱。《红楼梦》第三十一回中也写道:“这日正是端阳佳节,蒲艾簪门,虎符系臂。午间,王夫人治了酒席,请薛家母女等赏午。”足以说明,过端午节“蒲艾簪门”的习俗古已有之。

“手执艾旗招百福,门悬蒲剑斩千邪。”连根采回的艾草带着泥土与阳光的温暖气息,开门关门之际,艾香总是扑鼻而来。艾香从古老的传说中飘来,一茬又一茬延续着一种习俗,讲述着一个故事,传递着一种向往。那是先人的智慧,更是传统文化的馨香。人们对先祖的敬畏,也是对生活的热爱和向往。艾香飘荡在恬静安然的小村庄里,承载着浓郁的寄托和憧憬。

艾草还是一味中药,《本草纲目》记载它有理气血、除湿寒等功效。人们取艾叶之绒制成艾条,用来“艾灸”,从而达到防病、治病的目的。每年三伏天,不少医院会开展“三伏灸”诊疗活动,备受青睐。因为,有的地方民间流传着“家有三年艾,郎中不用来”的谚语。

艾草也是一种可口的野菜,可用来食用。清代著名诗人、散文家、美食家袁枚在《随园食单》中记载了青团的做法:“捣青草为汁,和粉作粉团,色如碧玉。”人们将艾草的嫩叶捣碎挤汁,然后与糯米粉搅拌揉成团,蒸熟即可食用。这就是色泽碧绿、美味可口的青团,香软鲜美,令人胃口大开。

据说,插艾的时间宜早不宜晚,且要倒挂。艾草倒挂,与新春“福”字倒贴的寓意有着异曲同工之妙,都象征着驱除霉运、祈求福气到来。插艾的数量一般为单数,例如三根、五根或七根,象征着吉祥和好运。节后,取下艾草,晒干保存,可用来泡脚、洗澡或熏蚊。只是,这些年村里不少乡亲住进了新盖的小洋楼,安装了铁门、石窗,不好插艾,只能将其挂在门环、门把或窗棂上。尽管如此,这一习俗依然延续不断。

端午插艾,是一种文化,更是一种传承。插艾这一古老习俗,是先民对自然与神灵的敬畏与崇拜,更是人们对健康与幸福的执着追求。作为一种文化象征,它是人们与自然和谐共生、与文化相融发展的纽带和载体。如今,充满绿意和清香的艾草,依然丰富着中华优秀传统文化,生生不息。