□张国太

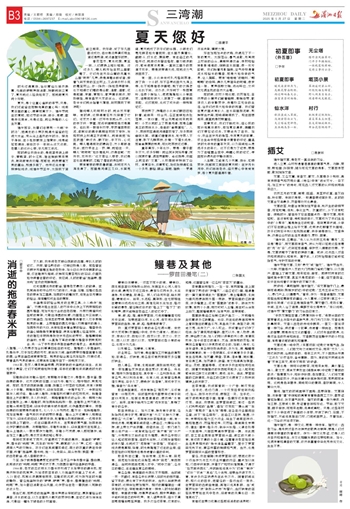

鳗巷口与鳗巷,一对密不可分的词。鳗巷口,西北起自宫口河柴桥头附近,东南至水心河入海处的水道,最宽处不过三四米,最窄处仅两米多,水流湍急,形似鳗鱼,故得名。而人们沿河开店,临水而居,鳗巷遂兴。后来,水泥路、高架桥、住宅楼相继在鳗巷口远远近近立起,再难见到水流如注、船行似箭的景象,曾经响彻日夜的“船上了”“船下了”的吆喝声,便只能响在老涵江人的记忆中了。

巷、街、路、埕,遍布萝苜田,勾连起幢幢居宅和片片空间。如果把宫口河、水心河、海岑河比拟作萝苜田的血脉,巷、街、路、埕便是筋骨了。

我一直对萝苜田小巷的命名充满兴趣。宋史学大家郑樵《校雠略》中说,求书之道有八:即类以求、旁类以求、因地以求、因家以求、求之公、求之私、因人以求、因代以求。观萝苜田这些小巷的命名,也可分为几类:

以形赋名。如鳗巷、七弯巷。

依业而名。如竹巷,是出售加工竹制品的集聚地,故得名。打铁巷,起名自该巷两旁商家多经营打铁业。

因人得名。李巷,北起后街,南抵后坡河边,曾有一李姓富裕家族在此居住繁衍,故得名。乌池巷,相传为陈姓居住地,其中有一人名叫陈乌池,颇有名气,所以叫乌池巷。也有人说,此巷曾经是黑猪交易地,日子久了,便唤作“乌猪巷”,写成字不太雅,谐音为“乌池巷”。

取自典型建筑。远东巷原名“梅花井”,系该巷曾有一口梅花井。旧时居民每天都要穿过巷子到宫口河挑水,地面总是湿漉漉的,便改唤“水巷口”。后来,在巷子临河处立起“远东旅社”,影响了巷子的名字。

取自独特含义。如大汉巷,原先巷子很窄,经拆除两边房子扩宽,莆田方言“大汉”系胖大之意,便取名“大汉巷”。尾梨巷与粉李埕连在一起,有一种说法是,明嘉靖年间倭寇入侵涵江,大肆烧杀抢掠,街上男女尸体狼藉。倭寇去后,三一教门徒及群众将尸体一一或背或抬经过“背尸巷”到“分尸埕”,分别男女之后送往郊外埋葬。虽然名字可以让人铭记那段苦难,但时光流转,人们用发音相似的字代替,也就成了“尾梨巷”“粉李埕”。可能这一说法便是真相,毕竟,时光虽掩埋了过往的尘烟,但老百姓的口耳相传总是传递着价值的评判。

取自所在位置。如后坡巷、王桥头巷、田尾巷。田尾地处田地边沿角落,唤作“田尾”,巷因而得名。当城市把田尾揽入怀中,“城中之田”,名与实的错位,往往催生莫名的趣味。

巷名各异,巷道里的光阴也不尽相同。当时间一页一页翻过,有些名字也被带入旧时光的册页里,留下来的,便也有了岁月的积淀。当我从后街拐进李巷时,这种体验更加强烈。相对的高墙隔出一道狭窄的天空,穿越巷道仿佛有一种走入时光隧道的错觉。巷里很安静,市集声很遥远,脚步声清晰,似乎能听到自己的呼吸声。有人语声传来,但分不清在哪扇墙后哪座房里。我多次经过李巷,仅有的认知是,这里曾经有一位名叫“李百万”的富翁。

李巷靠后坡埕处,一左一右,有两面墙,在上面我看到了熟悉的“护墙瓦”。《涵江记忆》里,程德鲁的一篇文章写道此为“搭壁砖”,是土墙靠西、北向为避风雨侵袭而外搭一层砖。萝苜田里的红砖建筑,许多墙壁上,还有“搭壁砖”的影子。砖体方形较薄,有两个小洞,用竹钉钉入土墙,再在钉头涂抹上白灰,整面墙铺展开,饶有气势,自带美感。

搭壁砖是涵江烧制红砖产品之一。方明耀先生收藏很多红砖藏品。近日,我在他的微信视频号上看到推出的藏品系列,其品类之丰、造型之奇、用途之宽、流传之广,令人叹止。我试着给它们作了归类,除了建筑用的墙砖、屋瓦以外,有人物像、佛像、神仙像之类,如人们用以供奉的关公像;有建筑构件,如千姿百态的滴水、瓦当,装饰用的花格;有镌刻名言警句以作激励或纪念的,如前人诗句、毛泽东语录;有各种动物肖像的,多为龙、狮、蝙蝠等吉祥寓意的,有一个老鼠南瓜,似乎寓意多子多福;有生活用具,如瓦罐、果盘、茶具、猪食槽、饲料槽;有日常工具,如药碾子、砖確;有文玩道具如棋盘、砚台、花瓶、壁画等等。还有许多我在知如何归类的。随着方明耀推送的东西越来越多,让人越来越感受到红砖文化的博大、源远、流长。由此,萝苜田里的红砖建筑,与涵江的红砖文化便有了从物质到精神上的关联了。

在李巷里,我迎面看到一个广告:制灯笼在此。右手边,透过门洞,一个灯笼匠察觉到我路过,抬头,刚好与我对视,便相互一笑。左手边,一间不很明亮的屋子里,堆着一些糊好还未描绘的灯笼。由此,我想起,在萝苜田街区,有过一些被人们所熟知的“品牌”,诸如“灯笼陀”“馒头润”“车丸森““橄榄添”“鱼丸妹”等等,在各自行业里闯出名堂,创下“驰名商标”。在涵江以豆饼、桂圆、纱布、京果和轮船为五大行业,诞生了通美豆饼行、鼎和桂圆行、茂隆梅记号、双茂隆、南通南北京果行、福生(福申)船务行、新华兴轮船、义德总栈等一大批商号,大商巨贾遍布萝苜田一隅。与此同时,百工百业同样在萝苜田兴盛,街区的大街小巷,有过数不清的小店小铺,经营着与老百姓日常生活息息相关的“柴米油盐酱醋茶”,显示了萝苜田无所不包、兼容并蓄的胸襟和气度。当然,也是萝苜田商贸兴盛的显著标志。

曾经,我在编辑《走进萝苜田》时,想把这数十个行当作为与五大行业并重的内容,重点加以体现,终因学识有限、涉猎不广和材料难搜集,不得不“捡芝麻丢西瓜”,并武断地将其分为“打造”“制作”“修补”“饮食”“其他”几个类别,结果当然很不尽人意,有许多内容被遗失在此书之外。随着时间流逝,现代化的巨手,把曾经的一些行当逐一抹去,在萝苜田的古街幽巷里,再难以觅其影踪。当“咸草顶炝粉”被“新桥头夜市”所替代,当打铁巷的店招孤零零地在风中老去,旧街巷的风情也已一去难再返了。

有谁还在费力收集这些即将消逝的消息呢?