□蔡平中

不久前,我走进老家钟山院前的古厝,寻找儿时的记忆。然而,曾经熟悉的一切早已物是人非。那些曾在农耕岁月里唱主角的老物件,如今已化作风中飘散的尘烟,仅在碓房残垣间,依稀可见青苔斑驳的石臼,仍固执地守候着往昔的印记。恍惚间,儿时的歌谣“拖砻喂,舂米咣”在我的耳畔响起。

这句祖辈流传的歌谣,曾是老家最动人的韵律。在机械尚未叩开山村大门的年代,米砻、石碓、石磨这些古老的粮食加工器具,如同时光的雕刻家,将饱含日月精华的稻谷,细细雕琢成生活的模样。

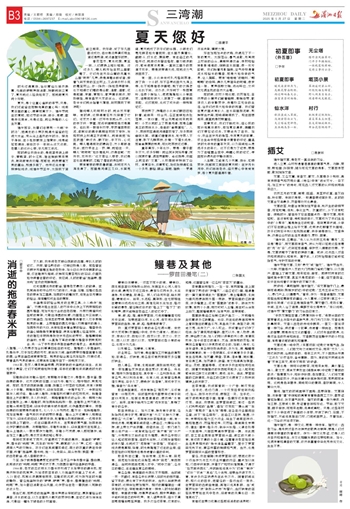

米砻是旧时稻谷脱皮的主要工具,乡人唤作“拖砻”。竹篾与黏土在匠人的巧手中化作上下两层相扣的圆形磨盘,宛如天地交合的古老图腾。外层竹篾编织成坚韧的骨架,勾勒出浑圆的轮廓;内里黏土夯实后嵌入的竹制砻齿,如细密的琴键,静静等待着农人双手奏响脱壳的乐章。上层磨盘的圆孔中插入竹篾编织的漏斗,如同张开的大口,贪婪地吞食着金黄的稻谷。磨盘中央的砻心轴稳稳支撑着磨盘,使其绕着圆心轻盈旋转。边缘的推拉手柄则是拨动岁月齿轮的琴弦。推磨需特制的砻钩,木棍一头直角下弯的钩臂与磨盘手柄默契咬合,另一头丁字形把手吊挂在垂悬的绳索上。通常由两人推磨,一人负责添加谷料兼清扫吐出的米粒。推磨的人手握砻钩,扎稳马步,双手如拉满的弓弦,前后发力间,砻钩便带动磨盘画着永恒的圆,谷壳在砻齿间簌簌剥落。脱壳的稻谷再经风车轻扬、竹筛过滤,带着温热气息的糙米,还要奔赴石碓开启下一段蜕变之旅。

1964年,老家人请来制砻师傅,两架崭新的米砻就此诞生。此后无数个晨昏,它们不知疲倦地转动着,将丰收的喜悦深深碾进时光的褶皱中。

石碓由臼体与碓头组成,有脚碓与手碓之分,是舂米、舂米齑、舂白粿的高手。这方沉默的石器,以臼为母、碓为父,相守相依,默契无间。那时,老家的院前新厝、旧厝、陈厝三个村落的宅院间,共有3架脚碓、4个手碓。脚碓体型庞大,臼体如巨碗,一半埋于地下,一半探出地面与人间对话。碓头嵌入碓桥,与碓担构成精妙的杠杆机关。踩碓者握住上方的横杆,多人协作时,一脚踏着碓桥边的台阶,另一脚用力踩压在碓桥上;单人踏碓时,则如同踩跷跷板一般,在碓桥上灵巧跳动。在碓头起起落落间,臼体中的糙米褪去粗粝,化作晶莹的精米。而舂白粿的场面更是热闹非凡,七八个人分列两边,整齐划一地踩踏碓桥,宛如在弹奏一曲气势恢宏的钢琴协奏曲。碓头上方还需专人用脚往下加力,臼体边的扫臼人眼疾手快,趁着碓头扬起的瞬间,一边用手抓住饭团上下翻动,一边往臼里洒点热水。在蒸腾的雾气里,饭团渐渐化作软糯的白粿。与脚碓相比,手碓形体稍小,臼体直接放在地面上,碓头上端装入一根木棍作为碓柄。手碓小巧灵便,单人即可操作,适合加工少量谷物,是农家日常的贴心帮手。

每到收获季或下雨天,厅堂便成了热闹的集市。拖砻的“咿喂”声,舂米的“咣啷”声,风车的“呼呼”声,簸箕的“沙沙”声,汇成一曲充满烟火气的交响乐。孩子们在其间嬉笑追逐,困乏的孩童依偎在母亲怀里,听着“拖砻喂,舂米咣,拖一斗,走田头,田头布株(秧苗)青……”的古老歌谣,进入香甜的梦乡。

冬至、除夕前是舂碓最繁忙的时节,各家各户争先舂米齑、舂白粿,此起彼伏的“咣啷、咣啷”声彻夜不息,为团圆日编织出温暖的序曲。

1966年,老家的五依坝水力舂米坊引进了水车带动的碾米机,那轰然转动的机械声,为延续数百年的人力拖砻历史画上了句点。进入21世纪,机械化浪潮席卷而来,石碓彻底沉寂,成为陈列在时光里的静物。曾经拖砻转动的“咿喂、咿喂”声,舂米、舂粿撞击的“咣啷、咣啷”声,如今都已消散在山风里,化作萦绕在老一辈院前人耳畔的浓浓乡愁。

每当忆起,那熟悉的拖砻声、舂米声便会穿越时空,裹挟着稻谷的清香、汗水的咸涩,以及往昔热火朝天的劳作场景,在记忆深处缓缓流淌,勾勒出一幅永不褪色的乡村画卷。