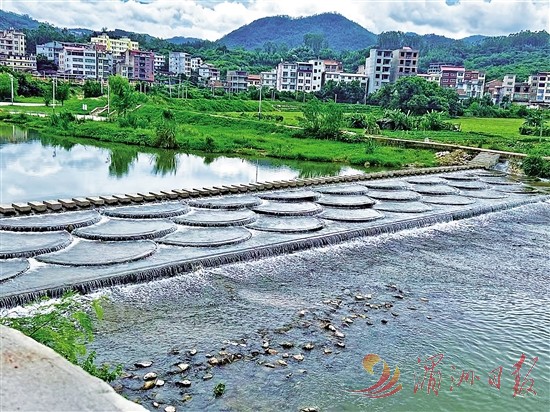

园庄镇因地制宜建设鱼鳞坝。

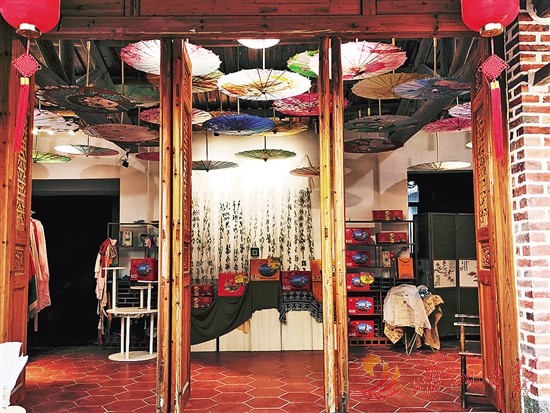

涵江区双福村富有乡土特色的农产品展销区。

东大村东大狮形象展示。

金秋时节,神清气爽。在涵江区双福村,“市间事”茶馆、“稻田·咖啡”、今喜旅拍等场所迎来了大批的市民。

木兰溪畔的双福村,荔枝林掩映着红砖古厝,河网串联起田园风光。这个拥有九百多年历史的回族村落,汇聚了田园、河湖、荔林、古厝、人文等多种要素资源。

2024年,随着闽台乡建乡创的春风吹进双福,一场由村民和台湾团队共同参与的“家园焕新记”正式上演。双福样板村总计生成20余个子项目,总投资近1400万元,从提升人居环境质量、提升农房建设品质、打造惠民公共空间、完善乡村景观设施、传承创新乡土文化、培育特色产业等方面对村庄进行全方位改造提升。

2021年开始,我市探索适合莆田市情的海峡两岸乡建乡创发展新路,不仅为乡村发展注入新活力,更搭建起两岸同胞交流合作、增进情谊的坚实桥梁。全市共引进了14支台湾建筑师(含文创)团队、38名台湾乡建乡创人才,开展了33个合作项目、4个闽台乡建乡创合作样板集镇和3个闽台乡建乡创合作样板村工程,有力提升镇村面貌,有效盘活村镇资源,助力村民添收入、镇村焕新颜、两岸增情谊。

■闽台共笔 田园刷新色

2023年11月,台湾起厝设计团队以“陪护式服务”模式入驻仙游县石苍乡济川村,携手村庄开启闽台合作样板村建设。台湾青年设计师长期驻村,提供持续的设计和规划服务,将设计融入乡野,从农房改造、景观提升到文化挖掘与产业培育,以匠心唤醒沉睡的古村落。

济川村的蝶变始于闽台智慧的深度融合。起厝设计团队负责人表示,团队踏勘宋桥古井、千年樟抱榕、状元亭、林于茂故居等历史印记,将散落的人文瑰宝串联。遵循“保护为本、活化赋能”理念,团队以三类农房改造为突破口:针对高龄长者家庭,量身定制“适老化农房”,既保留明清山楼式民居的飞檐黛瓦,又注入现代生活便利;通过“宜居化”改造活化古厝,打造舒适生活空间;以“民宿化”探索文旅融合路径。

“改造过程中最大程度保留村落原貌。设计上充分继承山楼式民居的山墙、梯田式基底等要素,新旧建筑在材料、色调与形体上协调统一,使田园景观与古村落有机融合,形成独特的生态人文风貌。”济川村党支部书记林健华说,天堂宫公园、半月公园、口袋公园以及生态停车场等相继落成,人居环境质量跃居省级前列。设计团队深度挖掘济川村唐宋以来的状元文化,设计有趣味有意义的祈福研学路线,景点开发、古建筑修缮后成为网红打卡点,古村落焕发新生机,月均接待游客3000人次,带动就业200余人。济川村这座拥有两千余年历史的“国家级历史文化名村”“中国传统村落”,在闽台乡建乡创的春风吹拂下,正书写着古韵新生的华章。

共建共绘,乡村大变样。在台湾团队的策划下,园庄镇、白塘镇等乡镇按照修旧如旧原则,对传统风貌建筑、历史建筑进行保护性修缮。山亭镇对农贸市场进行污水治理,增加无障碍设施,对长者食堂、儿童乐园、老人活动中心进行改造提升,打造一米菜园特色项目。涵江区双福村对公共区域进行景观提升,动员30多户群众参与房前屋后绿化整治,梧梓河景观步道已完成建设,乡村服务振兴中心、惠民书屋、孝老食堂已完成改造提升并投入使用。

■乡风乡韵 融合显特色

暑期,湄洲港楼村富有妈祖文化元素的民宿深受游客喜爱。在台湾团队的帮助下,通过两岸理念碰撞,该村利用其优越的地理位置和丰富的旅游资源,打造海滨特色农家乐、咖啡屋等消费空间。村里创新“党建+民宿”机制,采取“1+N”结对帮扶模式,由党员致富带头人或行业示范户对接帮扶普通民宿经营户,带动民宿产业发展,实现村民增收。

在港楼村的示范带动下,湄洲岛上5个村同步开展闽台乡建乡创合作试点,形成了“一村一品”的发展格局。如宫下村布局“小而精”、高朱村通道“小而畅”、东蔡村风貌“小而美”、莲池村产业“小而强”、北埭村文化“小而活”,助力打造全域旅游新热点。

2024年10月,钟山镇入选2025年省级闽台乡建乡创样板集镇。基于对钟山镇“人文地产景”的深度调研,台湾团队提炼“半城良田、半城人烟”的主题,采用“低开发密度、低造价、低成本维护”的全域整治模式,重点打造“一街”“一堂”“一路”“公园星罗棋布”等33个子项目,系统推进生态宜居的特色小镇建设。

打造农耕文化墙,沿“最美放学路”设置休息亭,提升钟山头公园,打造“最美转角”地标;依托3000平方米闲置粮库,策划“禾风学堂・海峡乡建乡创家园”,通过“稻米的一生”产业展示体验中心,串联白粿、草编等特产展销,开展农耕研学等衍生产业;推动“钟山大米”入选区域公共品牌,提升区域能见度……挖掘文化资源,整合分散资源、唤醒沉睡资源、盘活闲置资源,为深入推进乡村振兴注入活力。

以人为本,找准共同缔造“公约数”。以闽台乡建乡创合作项目为引领,双福村打造了“福”文化产品项目,设计双福福文化LOGO、周边衍生文创产品包装、双福陈紫荔枝包装。该项目已完工并投入使用,为双福打造了属于自己的IP。仙游县园庄镇借助“中国面点师之乡”优势,谋划建设面点产业一条街,推动面点产业规模化、品牌化发展。涵江区江口镇东大村引入台湾团队4年多,将东大村现存34栋较为完整的华侨民居建筑及附属的各式神兽、纹饰、花砖、门楣题刻等蕴含的建筑文化挖掘提炼,形成了独有的百年侨乡东大村文化IP素材库。目前,这个素材库已建立了全国首家完整的乡村文化资产包,完成知识产权注册56项。台湾团队对东大村的文化IP进行市场营销与运营,与多家企业合作开发文化IP衍生商品,有服饰、文具、器皿、鞋帽等80多种品类。

在“面”上拓展,“点”上深化,“一镇(村)一产业”“一镇(村)一品牌”正引领村民增收致富,幸福感浸润每处改造细节。

■暖心服务 共绘新图景

闽台共笔,发展谋共富。市住建局成立闽台乡建乡创工作小组,白塘镇等乡镇成立样板创建工作专班,专人负责推动,邀请台湾建筑师和文创团队“整村式”陪伴,有经验的台湾团队与乡镇村居一线干部进行面对面交流,探索共谋、共建、共管、共评、共享的设计下乡模式,从规划到落地全程把脉。

我市还建立闽台乡建乡创合作市级项目库,实行分级管理、动态更新。市级层面同步搭建“闽台乡建乡创项目池”,分级入库、动态滚动,让好点子不断“冒泡”,好项目持续“上新”。

在原有台胞享受公租房“同城同策”政策基础上,我市进一步拓宽台胞住房保障范围,定向预留60套公租房为在莆台胞提供最长180天的免费住房保障。

资金端同步“开闸引水”。我市多渠道筹措资金,已先后争取省级补助资金约4850万元。

闽台乡建乡创,如一阵跨越海峡的春风,轻轻拂过稻浪与古厝。闽台乡建乡创的“莆田实践”,正绘就两岸融合发展和助力乡村振兴的新图景。

绵延在闽山台海之间的,是永远写不完的乡村振兴新篇。眼下,全市共有22个镇村包括仙游县溪口村、城厢区后塘村、荔城区福岭村、涵江区澳东村、秀屿区南日镇、湄洲西亭村等,正全力角逐2026年全省闽台乡建乡创合作项目竞争性评审,力争取得新突破。

全媒体记者 林晓玲 通讯员 谢高峰 文/图