□伍月

今年荔枝季的时候,电影《长安的荔枝》火爆。电影里面有一句台词:“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”电影高燃时刻是主角李善德一人骑马,将鲜荔枝送到长安。

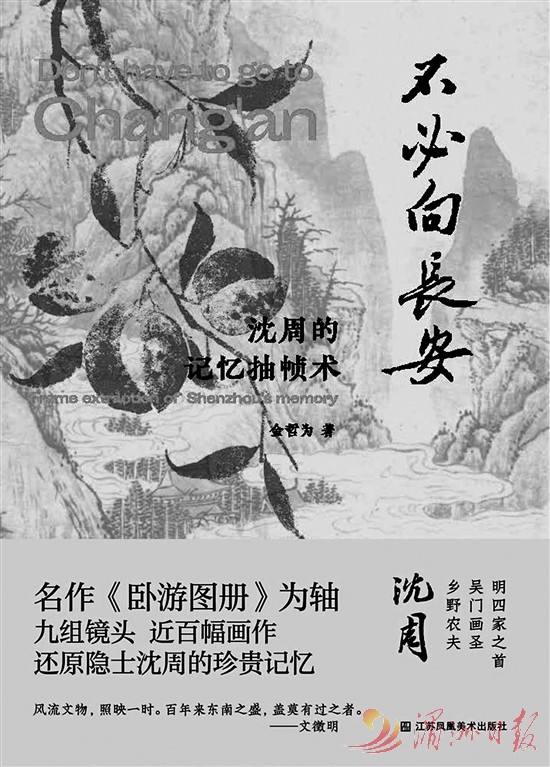

在遇到困难时,不轻易放弃,勇敢尝试,哪怕希望渺茫,也要全力以赴。这是值得赞赏的品质。但《不必向长安》一书,从另一个角度诠释了生活有另一种可能:在追求名或利的道路上,不忘精神的独立和自我价值的追求。甚至也不必追逐名利,也可以安于平凡生活,“不必向长安”。

《不必向长安》作者金哲为,是美国芝加哥艺术学院艺术硕士。他以明代画家沈周的生平为背景,探讨了内心平静与自由的主题。

金哲为说:“我在这本书里做的事,简而言之就是:借助沈周隐藏在《卧游图册》里的提示,于浩如烟海的相关诗文与书画中抽取关键帧,从而把这位明代隐士83年的一生,尽可能按他的原意剪辑成片。”

长安,在中国人的心中,早已超越了地理概念,成为中国人心中功名与富贵的精神图腾。即便在明代,人们仍习惯性地以长安指代京城,那座繁华帝都像巨大的磁场,吸引着天下士子前赴后继。沈周却在这样的时代语境下,用一首题画诗婉拒了友人的入世热情:“盖头漫有三间草,涂足都无十亩禾。”这种看似朴素的生活告白,实则是对主流价值观的温柔反叛。

沈周,是一位远离朝堂、寄情山水的画家。金哲为选择了沈周的《卧游图册》作为贯穿全书的线索。这部现藏于北京故宫博物院的册页,由22开画作组成,每一幅都是沈周生活片段的记忆抽帧。沈周的独特之处在于他将艺术完全融入生活本身。而金哲为这种以画作串联人生的写法,既贴合画家的身份特质,又创造出独特的叙事节奏。

全书分为《小轩四季》《牧牛者说》《至味》《心与天游》《偶然》《风流不可追》《昔游曾记》《世事如云》《春风属后生》等9个章节。在书中,我们看到沈周于虎丘与亲友畅饮又泪别,在西山杖游亦作奠,在祖宅秋轩为父辈祝寿,在有竹庄陪儿孙赏月。这些看似平淡的日常生活场景,经由《卧游图册》的视觉转化和金哲为的文字阐释,别有韵味。

沈周的画和沈周这个人的个性都是淡且深远,金哲为的着笔也是淡而有味。

在第七章《昔游曾记》中,金哲为写道:“雨后的天空尚未完全放晴,阳光从云霭中漏下,忽明忽暗。宿雨洗净尘埃,群山青翠欲滴,山间众壑奔流,水色弥漫,湖面也好像变得愈加宽广。草木受到春雨的滋润,似透露着喜色,从船中遥遥望见白云从群山腹中涌出,如大海中起伏的白浪。”通过细腻的观察,金哲为的笔触将视觉、触觉甚至内心的感受融为一体,营造出一种宁静而壮阔、清新而灵动的氛围。这段文字与沈周的画作风格和美学追求有着极高的契合度,可以说,文字所描绘的意境,几乎就是一幅用语言写就的“沈周式”山水画:沉静、温润,生意盎然。

当今社会,快节奏、高压力,我们似乎总是被无尽的追求和繁忙的工作所困扰。一天天,一周周,一月月,一年年,疲惫不堪,常常不知道时间如何流逝。要找到真正的宁静与自由太难。此刻,在忙碌一天之后,翻几页《不必向长安》,看看另一种生活的可能性,也算是一种慰藉。

值得一提的是,《不必向长安》还附有很多高清插图。你可以一边品茗、一边读文、一边赏画。这似乎特别适合这个秋高气爽的季节。