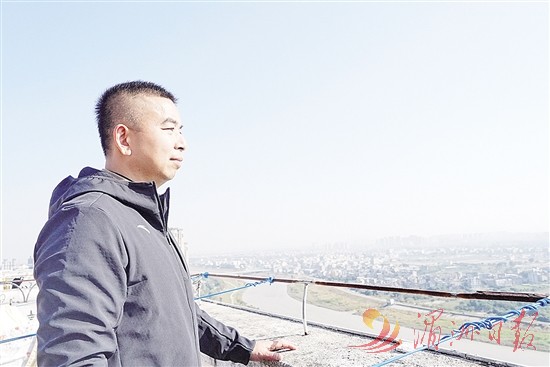

“看到了吗?当初‘裁弯取直’在下黄留下一处孤岛,现在正在建设莆田市工人文化宫。”

昨日,在城厢区霞林街道下黄社区,“壶兰七境苑”小区居民韩立新感慨道。

放眼望去,莆田市工人文化宫建设已现雏形,现场一派繁忙景象。并行的一座高架桥向前延伸。孤岛对岸正是木兰溪“十里风光带”沿线节点“八二一”人民广场。

得益于木兰溪治理,韩立新住上新居,更幸运的是,安置他家的这栋楼可以领略壶山兰水。

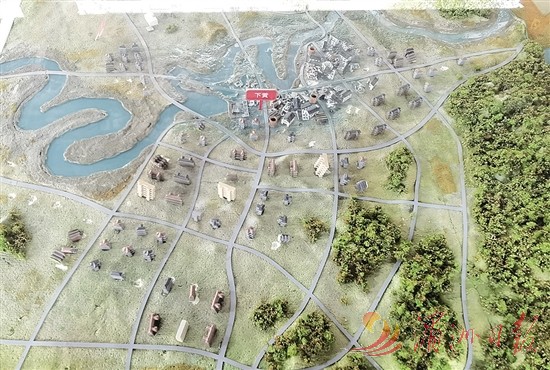

记者跟随韩立新走进小区“邻里模范亭”,眼前的两个沙盘分别展示木兰溪治理前后下黄面貌。

第一个沙盘是下黄的“过去”,木兰溪河道像盲肠一样环绕,形成“几”字形。

上世纪90年代前的下黄是莆田郊外一个蔬菜种植专业村,地处木兰溪下游的弯道低洼地,年年水患,民不聊生。

“风雨来临,借住在高处人家,在莆田叫‘逃大水’。青壮年留守在家,了解汛情,每小时报一次汛,这叫‘守大水’。”韩立新记得,1999年10月,第14号超强台风引发历史罕见的暴雨洪水。那时他的旧居在下黄村下埭尾自然村,虽处于全村高处,但水也漫到屋里。

“半夜不停地听到房屋‘噼里啪啦’的倒塌声,像燃放鞭炮一样。清晨,一些被水浸泡一夜的土木房屋在眼前轰然倒塌,扬起的尘土像战场上的滚滚浓烟。村里所有农作物都受灾了。”回忆起那段经历,韩立新至今心有余悸。当时,附近养猪场把50头猪寄放在他家。

水从上游顺流而下,下游却是羊肠水道,由于泄洪不及,导致大片村庄和农作物受淹。1992年,下黄村村委会主任林国栋联络木兰溪沿岸同样受灾严重的11个村庄的城厢区人大代表,一起联名提出木兰溪“裁弯取直”的议案。

“流经下黄村的木兰溪河道呈‘几’字形,从村头到村尾,水位能抬高1米多。”韩立新认为,“裁弯取直”能直接破解积涝问题。

但“裁弯取直”要将长达16公里的行洪河道裁掉近一半,当时在全国没有成功先例。木兰溪下游河道蜿蜒曲折,行洪不畅,而裁弯取直后,抗冲刷难度大。

“裁弯取直”是治理木兰溪水患的关键工程,也是需要攻克的技术难题。

1999年,木兰溪综合治理工程全面展开。当年12月27日,木兰溪下游防洪一期工程正式开工。工程采取“改道不改水”的裁弯方案,拆除沿岸房屋,使河道成直线顺流,并加高堤坝进行治理。征迁指挥部就设立在韩立新家。

“裁弯取直”需要开挖新河道,涉及征迁。一开始,村民顾虑重重,祖屋拆了,田地没了,今后何处安生?生活如何继续?思想工作从村干部做起,进而由村干部动员亲戚朋友。大家纷纷让出祖宅、农田、果树,让路防洪工程。一些村民看着祖祖辈辈居住的房屋被拆除,“裁弯取直”后祖地被溪水逐渐淹没,也很痛心,但想到以后再也不遭灾了,就心安了。

2003年,木兰溪“裁弯取直”工程完成,16公里的行洪河道,裁直为8.64公里,裁直比例开全国先河。

告别水患,莆田城区向南拓展,下黄一跃成为功能完善的居住区和综合商圈。

“邻里模范亭”内摆放的第二沙盘是下黄的“现在”。

荔园路、八二一大街、延寿街、滨溪北路、黄顶路等城市主干道贯穿社区。下黄新区、下黄东区、下黄西区、澄湖小区、壶兰七境苑、联创国际广场、正鼎日出等7个现代小区拔地而起。扩建了壶兰实验小学,入驻了城厢区医院、国家电网莆田电力大楼等。

看着沙盘内四通八达的道路,鳞次栉比的高楼,韩立新感慨万千:“下黄今非昔比,宜居宜业。”

全媒体记者 黄凌燕/文

全媒体见习记者 杨洲/图

前一期

前一期

闽ICP备06035371号 闽公网安备35030002001038号

闽ICP备06035371号 闽公网安备35030002001038号